|

|

|

||||

|

||||

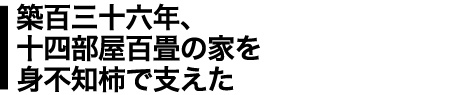

奥の間の女床に、鶴の絵の掛け軸がかかっている。「普段はこっちさ来ねえから、まだ正月のまんまだ」と、佐藤喜久雄さん。違い棚がある隣の男床で神主さんにお祓いをしてもらい、家族そろって女床の間でおせち料理を食べるのが佐藤家の正月だ。「嫁に来っ時、人が亡ぐなった時、玄関でなく女床の間から出入りすんです。私もここさから入ったの」。五十年前の結婚式の写真を治子さんが見せてくれた。黒の紋付、髪を島田に結った治子さんの前には、鯉の旨煮や卵焼き、こづゆなどのご馳走が並ぶ。「家さ着いたら中宿(なかやど)の間で一服して、準備さ整ったら奥の間でお祝言をあげるんです。余興の途中に、私だけ仲人さんに連れられて勝手という大広間で〈なかまたけっこ〉しました。ソバ打ったり餅ついて手伝ってくれた近所の人に挨拶することを〈なかまたけっこ〉言うんです」。

|

||||

|

||||

|

||||

お茶を飲みながら お茶を飲みながら |

TOP 1 2 3 4 5 6 7 | エッセイ故郷への想い  |

|

||

Photography:Akutagawa Jin Copyright:Abe Naomi Design:Hagiwara hironori