|

|

|

夜が更けて神返しの神楽が終わると、魂が弾ける氏神と氏子の祭が始まる |

|

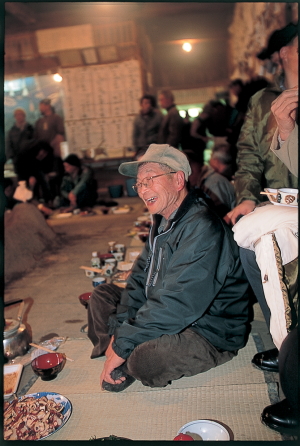

午前3時過ぎ、最後の直会で氏子と見物人に御神酒が振る舞われた |

準備は祭前日の13日に行われる。お宝と呼ばれる紙飾りや注連縄作り等の準備に参加するのは、賄いも含めて全て氏子の男。祭に女の出番はない。 男たちは皆、腰にノコと山刀を吊るしている。薪を削って木っ端を作る。細い蔓を裂いて紐を作る。全てを手入れされた山刀一本で行う。厳しい自然を相手に生きる男たちの繊細な技術だ。 準備が整ったところで昼食に。焚き火で焼いた塩サンマが一人一本。 「以前はな、蕎麦粉団子に塩サンマの切り身を包んで焚き火の中に放り込み、表面がカリカリになったところを取り出して食べるのがご馳走だった」と氏子の1人。 祭の朝はよく晴れていた。杉木立の匂いが清々しい。社殿後方に、青空にそびえる冠雪した聖岳がきりりと見える。 沢筋から汲んできた若水で大釜を清め、氏子が集合してかまどに火が入れられた。祭をリードするのは3人の祢宜(ねぎ)。これに副官2人、補佐役2人が加わり、総勢7人が氏子の心を束ねていく。 祢宜といっても専門の神官ではない。長く神事に尽くしてきた実績や熱意、人柄などから、氏子の総意で選ばれた人たちである。 経験は積んでいても素人だ。7人が互いに助け合い神事を進行する。少々間違っても愛嬌で、声を荒げる人など1人もいない。副官や補佐役が祝詞をあげたり舞を奉納するときは、祢宜を引退した古老や、裏方の氏子がさりげなく助言する声も聞こえた。 祢宜の仲井さんは、役を引き受けた理由を、「祭をつなぐこと」と語った。 |

| |

|

下栗の霜月祭は、氏子の 氏子による、氏子のための神事なのである。 「湯切り」は、緊張感みなぎる祭後半の見せ場だ。「静かに、離れて」と注意されるが、見物人はじりじりとかまどに近寄る。日天・月天にまとわりつき、「あーついぞ、それ、あーついぞ」とはやし立てる氏子もいて、大混乱だ。湯切りが終わったところで、「よっせ、よっせ」のかけ声も勇ましく、押しくらまんじゅうが始まった。「寄こせ寄こせ」と人間を取り合うのだ。社殿の四方で人が宙を飛ぶ。人びとが団子になって、どどっと崩れる。消防団や地元の青年、他地区の若い衆、見物人も巻き込んで大騒ぎになった。私も、いくつもの背中に押し出されてよろけ、立ち直って押し返す。気持ちが高ぶってきた。揉み合いが楽しくてたまらない。命に火がつき、血がたぎる。これこそ祭のマグマなのだ。 南アルプスを望む下栗の自然は雄大だ。霧におおわれ刻々と変化する谷間。だが、約40度もある急斜面の畑には驚く。 「段がないのは、昔行われていた焼畑の名残。傾斜が急なので陽当たりと水はけは抜群。麦や雑穀、ジャガイモ、野菜、何でもよくできるんだよ」と祢宜を務めた熊谷清澄さん(67)。 祭が終わった朝、霧の中でカヤの束を畑に投げ入れている胡桃沢杢好(もくよし)さん(67)に出会った。肥やしにするのだ。 「大豆は枝からちぎれんくらい、サヤが太くてしっかりしとるで。味噌も醤油も手作りだ。下栗のソバや薬草は品質がいいので、業者が買い付けにくるよ」 山々が緑に包まれ、ソバの花が咲く下栗はさぞ美しいことだろう。それでも過疎と高齢化には歯止めがかからない。 「都会で食うに困りゃ帰ってくるさ。やる気になりゃどんなことでもできる」と、息子2人を都会に送り出している仲井榮さん。 下栗に霜月祭が続く限り、子どもたちを故郷に引き寄せる力になることは間違いない。 |

急斜面にある下栗地区の畑 |

文・伊藤直枝 写真・芥川仁 | |

| |

生命の祝祭 生命の祝祭 |

TOP 1 2 3 4 5 6 | 二度いもの油炒め |

| ||

|

発行:株式会社

山田養蜂場 編集:(C)リトルヘブン編集室 Photography:Akutagawa Jin Copyright:Ito Naoe Design:Hagiwara hironori |