|

|

| |

| |

|

|

||

|

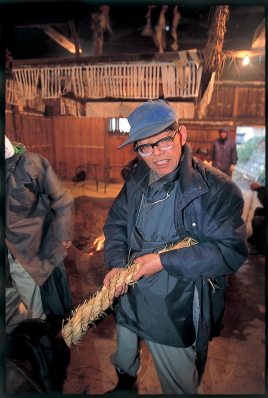

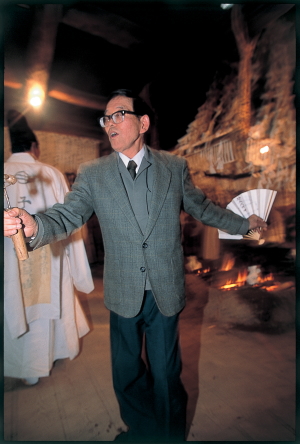

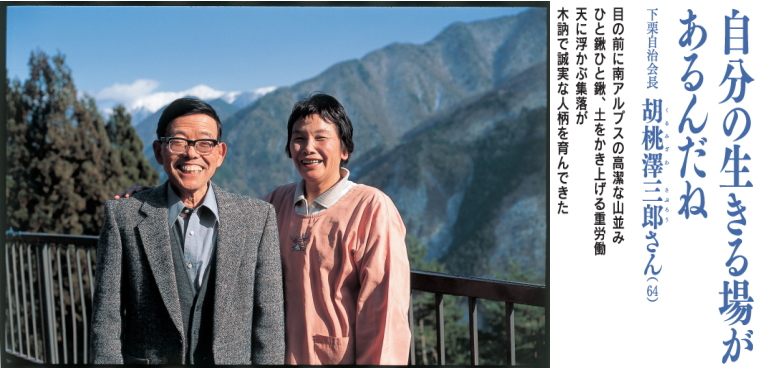

| 霜月祭の神事は7人の祢宜が司るが、全体の進行責任者は自治会長だ。 「今年は、お宮の改修があって皆さんに負担をかけたもんで。人が集まってくれて盛大になってくれれば」 本祭の準備が整い、宵祭の直会(なおらい)が始まろうとしていた。 「皆さんの協力があってこそ」 胡桃澤さんの感謝の言葉に、無事に盛大にと気持ちがこもる。地区の男たち一人ひとりの湯飲みに、ヤカンで御神酒を注いで廻る。一周するとすぐに二周目。 彼は、炭火で焼きたての塩サンマに、箸を付ける暇がない。皆が食べ終わる頃、隅の方で立て膝をしたまま冷えたサンマをかき込んでいた。 年が明けて小正月、「春日待ち神事」があった。同席した地区の男性が、かいがいしい胡桃澤さんの姿を見て言った。 「三郎さんが役所の頃は、その枠の中でしかやれんかったろう。自治会長になって地元に目が向いて、一生懸命やってくれとるよ」 胡桃澤さんは私に、「ドラマチックな話じゃなくて悪いですね」と、すまなそうに繰り返した。 木訥と誠実を絵に描いたような胡桃澤さんに出会って、俗なるものは一切見えない天に浮かぶ下栗集落で、一生を過ごす幸せを思い知らされた。 写真と文・芥川 仁 |

|

||

| |||

大自然に囲まれた下栗の民家 |

|

||

|

|||

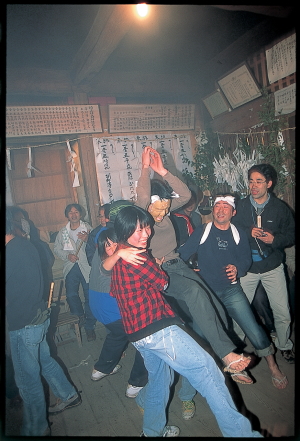

| 霜月祭が佳境の深夜、「取材させてください」と、逆に声をかけられた。飯田市立上村中学校の生徒たちだ。全校生徒数は16人。3人しかいない一年生全員である。 総合的な学習の時間の年間テーマが「上村の魅力を探す」こと。そのためのアンケート取材である。霜月祭を見た回数、祭でいちばん見たいものは、上村の魅力は等の質問項目がずらりと並ぶ。 引率の佐々木豊先生は、「上村4地区で取材し、まとめたものを地域の人びとが参加する発表会で発表します。よく調べていると評価していただいているんですよ」と、嬉しそうだ。 生徒たちの密やかな楽しみは取材後にあった。 「よっせ(寄こせ)、よっせ(寄こせ)」の押しくらまんじゅうだ。 社殿の中、大人たちを押しのけて手を広げ、ひときわ高い元気な声で「よっせ、よっせ」と叫び始めた。 「すごい勢いでやったよ。友だちと一緒で楽しかった」 ひとしきり騒いで社殿から出てきた3人。夜明けは近いのに、目がきらきらと輝いている。体でぶつかり合うエネルギーに感動し、霜月祭を自分たちの世代へと受け継ぐ夢を見つけたようだ。 |

|

文・伊藤 直枝 写真・芥川 仁 | |

| |

姓名の系譜 姓名の系譜 |

TOP 1 2 3 4 5 6 | ツキノワグマが増えてきた

|

| ||

|

発行:株式会社

山田養蜂場 編集:(C)リトルヘブン編集室 Photography:Akutagawa Jin Copyright:Ito Naoe Design:Hagiwara hironori |