下街親和会のメンバーが夏祭りの行燈を取り付ける

下街親和会のメンバーが夏祭りの行燈を取り付ける |

|

作業が終わり帰宅しようとするが、何だか名残惜しそう

作業が終わり帰宅しようとするが、何だか名残惜しそう |

|

ヤブカンゾウが夕陽に映える

ヤブカンゾウが夕陽に映える |

|

「ちいっと右が下がっとるぞー」「紐が絡まっとるわ、いま一度引っ張ってみい」。電柱の上と下で、声を掛け合いながら行燈(あんどん)の設置が進む。全部で九か所、夏祭りを一週間後に控えた下之街道(したのかいどう)集落で、祭りの行燈が次々と取り付けられていった。鉄パイプを地面に打ち込み、梅の木にロープを結んで最後の行燈を設置する頃には、三時間が経過。町内に設置されたスピーカーから午後五時のチャイムが流れた。

「梅雨明けして良かったけどよ、神輿(みこし)担ぐには、はあ暑すぎるぜ」と、町内会長の成井堅治(なるいけんじ)さん(62)。「いつの間にか、青年会から老人会になっちまったけどな、元気なうちは、やるでなあ」。小野剛(たけし)さん(67)が、被っていたタオルで顔をごしごしこすりながら笑った。

三十年前、青年たちが作った下街親和会(したまちしんわかい)は、約三十五人のメンバーがそのまま年齢を重ねて今に至る。皆、現在の集落を支える世代だ。「さあ、けえって仕事すっかあ」。剛さんが言うと、「本当かよ、俺はシャワー浴びて一杯って思ってるんに」「そうかよ、涼しくなった今から動くんだんべえ。俺なんか朝の五時から草取りしたよ」「おめえ、うちのニワトリより早えぞ」。みんな名残惜しそうに、それぞれの家の方向へ散っていった。

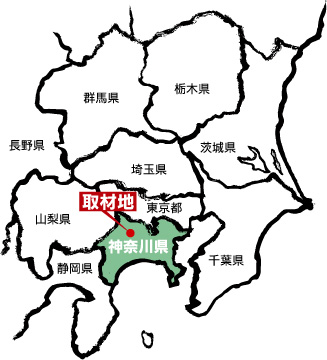

関東で最大規模を誇る宮ヶ瀬(みやがせ)ダムの下流域に、神奈川県愛甲郡愛川町はある。中津川沿いの角田(すみた)地区は、市街化された町内で、ここだけが真空地帯のように田畑が広がっている地域だ。なかでも、七十一世帯が暮らす下之街道集落は湧水に恵まれ、各家庭の脇を水路が流れ水田を潤している。

「瀬干しするぞーって大人が言うと、子どもらが、ごろた石を集めて川を堰き止めて水をかい出すと、パンツん中にも飛び込んでくるくれえ鮎がたくさんいるんだ」。子ども時代を下之街道で過ごした沼田穣(みのる)さん(79)は、川遊びの話になると身を乗り出して声も大きくなる。川と生活が密接に結びついていた時代を生きた世代だ。すり鉢の底のように、山に囲まれた下之街道集落。すぐ側まで迫っている街の喧騒はどこ吹く風で、集落には、山からの爽やかな草の香りがする風が流れていた。

|

TOP

TOP