|

|

|

|

| |

|

鍾馗(しょうき)様を納めたお堂に、お経を上げる声が響く。 川向こうの中村集落にある護徳寺の住職石川 哉(れいさい)さんによる入魂の読経だ。 これによって、ただの藁人形だった鍾馗様が、鍾馗大明神になるのだ。 さっきまで、「立派にできたなあ」と感心して見ていた人々が、今度は頭を下げて手を合わせる。 手や頭、兜に刀。鍾馗様の部位ごとに作り方は決まっていて、それらは、平瀬の人から人へと伝授された四百年続く伝統の技だ。 祭りが終わり、煮豆や天ぷらなど、各家から一品ずつ持ち寄られた料理が直会(なおらい)の席に並んだ。 清田郁子さん(75)が持ってきたのは、アザミと打豆(大豆を叩いて潰した保存食)、ちくわを炒めたものだ。 「フキノトウが出る頃に、山にアザミを採りに行くんだあ」と言う。 春、塩漬けにしたアザミを、大切に食べ続けているのだ。 公民館隣の築四百年になる曲り屋に住む波田野博さん(72)は、マイタケと筍の煮物を持ってきた。こちらも、保存食を利用している。 原木で作るマイタケは瓶詰めにしておき、筍は真空パックで冷凍保存するのだ。 |

祭りの翌日、さっそく玄関に掲げられた 鍾馗様のお札は魔除け |

| |

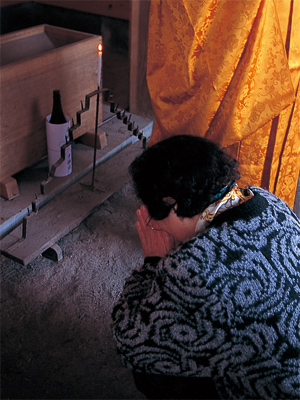

お堂に納まった鍾馗大明神に家内安全を祈る |

母親だけを平瀬に残して福島県若松市に出ている男性が、盃を返しながら前の席の男に言う。 「政則さん、来年も田んぼを宜しくお願いします。ぬかるんで悪いんだども」 「なあに心配ない。うちの四条植えのキャタビラは、二〇センチ浮くから少しくらいぬかっても。営々、米を作らせてもらいますから」 鍾馗大明神の集落では、ご近所力が健在だ。 酒を注ぎあいながら、鍾馗様のご利益について話題が及んだ。 「うちの孫が大学に合格したって、昨日電話をもらったんだわ」 「うちんとこの子、十一月生まれなんだわ。二月の祭りから計算すっと、ちょうどぴったしだ」 みなが笑う。鍾馗様を前にした時、その男性シンボルはどうしても目立つ。 「子宝に恵まれる」というご利益は、どうも最近言われるようになったらしい。 新旧交代し、前年の鍾馗様は、集落の鎮守である伊豆神社裏に寝かされる。 土に返るのだ。鍾馗祭りは、地域の皆で作り上げてきた祭りだ。読経で入魂し、最後は神社で土となる。 平瀬の人々の柔軟な考え方が、祭りを盛り上げ、四百年もの歴史を築いてきた。 |

| |

| 文・阿部直美 写真・芥川 仁 | |

| |

「越後会津の境・阿賀町」1 「越後会津の境・阿賀町」1 |

TOP 1 2 3 4 5 6 7 | 祭りに欠かせない「のっぺ」  |

| ||

発行:株式会社 山田養蜂場 編集:(C)リトルヘブン編集室 Photography:Akutagawa Jin Copyright:Abe Naomi Design:Hagiwara hironori Haedline:Anabuki Fumio |